SERVICE PHONE

363050.com发布时间:2025-11-30 12:51:00 点击量:

平博体育,平博真人,平博棋牌,平博彩票,平博电竞,平博百家乐,平博游戏,平博体育官方网站,平博体育网址,平博体育app,平博app下载,平博投注,平博,平博官方网站,平博最新入口,平博赛事,平博足球巴黎与世界热点总是意外地近。10月19日,周日,早上九点半,卢浮宫开馆刚半个小时,四个盗贼大摇大摆搭梯子从二楼阳台破窗进入皇家珠宝展廊,众目睽睽之下取走一批价值连城的珠宝,四分钟后沿原路返回,骑摩托车翩然而去。

盗窃案发生的时候,我正在桌前翻看联合国教科文组织大会第17届会议记录(1972年),手机突然收到若干信息,世界各地的同事与朋友询问卢浮宫盗窃案,好像我推开窗目睹了一公里外的卢浮宫大案。实际上,第17届会议最广为人知的是通过了著名的《保护世界文化和自然遗产公约》。如今遍布世界各地的文化遗产皆肇始于此。譬如卢浮宫,是1991年获批列入世界文化遗产名录。

但第17届会议对我们而言,意义在于那是新中国重返联合国后首次参加的联合国教科文组织大会。我一直试图寻找当时关于中国代表团的原始文件,也请图书馆档案室调出那届大会记录,不料竟然长达1500多页,于是断断续续看了很久。翻遍记录,最初只见到中国代表团关于孟加拉、朝鲜/韩国、柬埔寨、北越/南越等加入该组织的立场发言,集中体现了冷战时期世界政治的壁垒分明。终于,在第444—447页找到中国代表团的总政策辩论发言,长达三页半。当时,中文尚未成为该组织的官方语言,收入的是中国代表团提供的法文译稿(中文发言),立场发言则是由会议现场由中文发言而译出的英文。

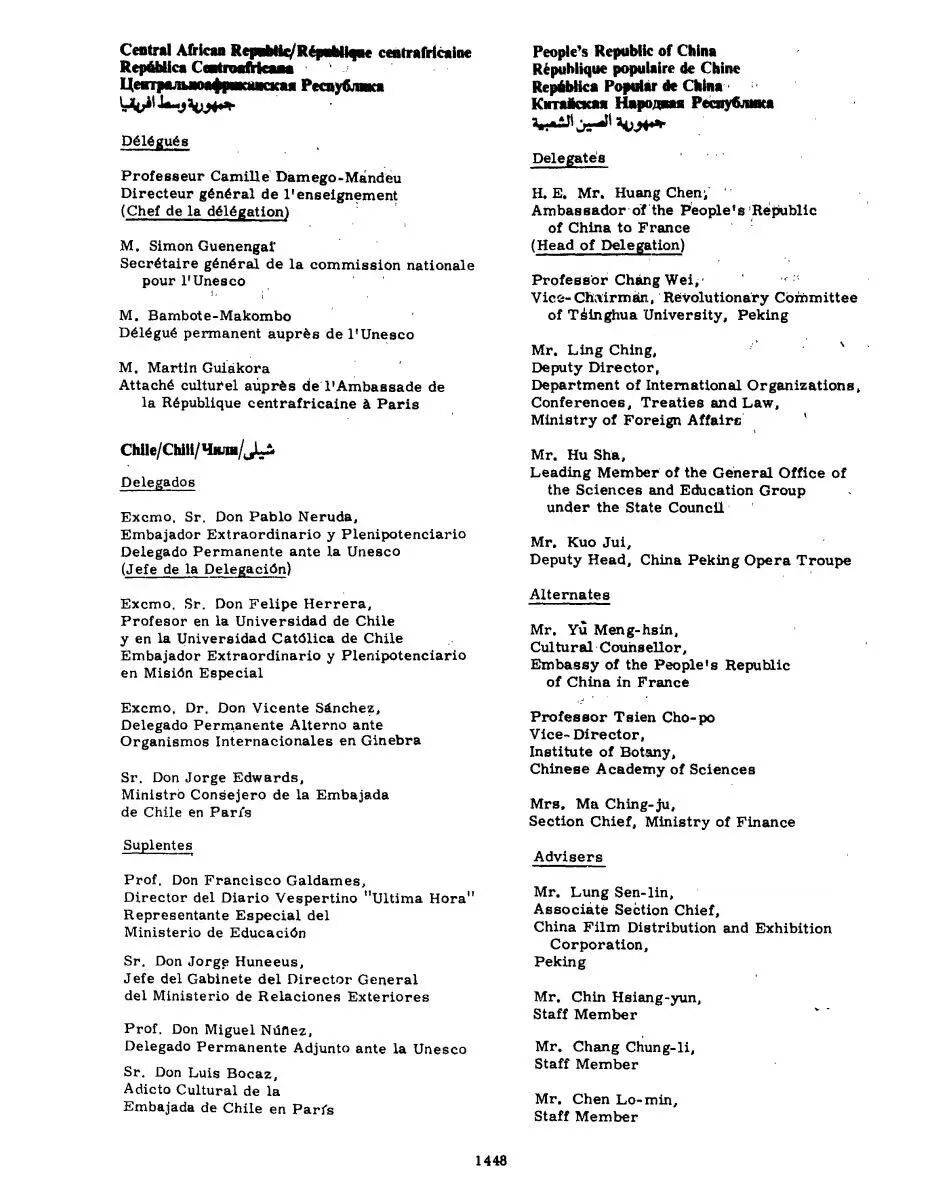

有意思的是,在附录中找到了中国代表团的名单,团长是时任驻法大使黄镇(上海美专出身的红军将领,曾任驻匈牙利大使、驻印尼大使,外交部副部长,1964年出任首任驻法国大使。1971年起,奉调美国后出任首任驻美联络处主任,1977年任文化部长),成员有清华大学副校长张维院士(后担任教科文执行局中国代表)、外交部条法司副司长凌青(林则徐五世孙,首任常驻联合国代表)、国务院科教文组负责人胡沙(后任国家图书馆馆长)等人。同时,因为国名拼写相近,中国代表团和智利代表团的名单正好在同一页上(下图)。

联合国教科文组织最重要的会议有两个:成员国大会与执行局会议。大会两年一次,执行局则每年春秋两次;前者对全体会员国开放,后者则只有执行局委员国出席。我们在会中常常和智利代表团比邻而坐。卢浮宫盗窃案发生前两天,长达半个多月的执行局第222届会议刚闭幕。会议间隙,智利同事提起因为前总统巴切莱特要参选纽约的联合国大会主席,所以他们将不再参与教科文组织执行局委员角逐,也就是说,未来几年将不再有机会与我们坐在一起。闻听此言,我赶紧与之分享在大会记录中找到的代表团名单,问他除了担任智利代表团团长的巴勃罗·聂鲁达(Pablo Neruda,时任智利驻法大使),名单上的其他人都是何方高人?他答曰不知,但扭头就去问智利大使劳尔·费尔南德兹(Raúl Fernández)。大使看了名单惊呼一声,说那可都是大人物!都是他年轻时仰慕的对象!比如Felipe Herrera(1922—1996)教授,早年是智利学生领袖,后来是财政部长、央行行长,也做过国际货币基金组织总裁,以及长达十年的美洲开发银行总裁,1971年阿连德总统上台后再度入阁。

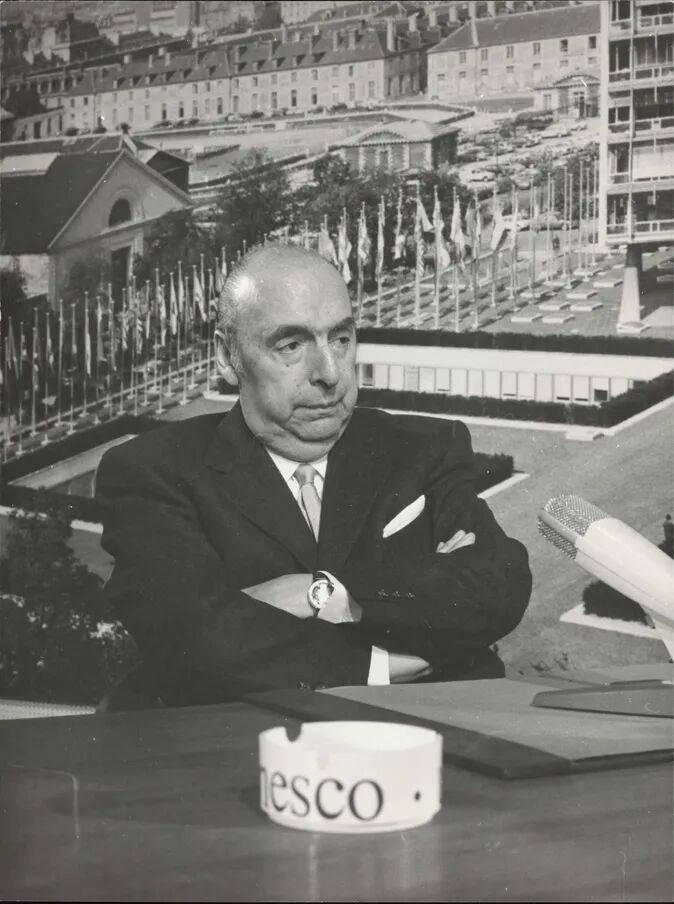

但对我而言,智利代表团名单中只知道聂鲁达(上图);对大众而言,只知道他是诺贝尔文学奖获得者。在中文世界里,聂鲁达曾经长期是一个政治人物,他是资深的智利成员,坚定的拉美左翼,阿连德总统的密友。很长时间里,我们熟悉的是他的革命政治身份,翻译出版的也多是他的革命诗和政治诗,比如《西班牙在我心中》。聂鲁达曾多次访华,写了《中国大地之歌》《亚细亚之风》等诗篇,称中国为“伟大的兄弟”。1971年10月25日联合国大会通过第2758号决议恢复新中国合法席位,智利常驻联合国代表在决议通过后的发言中,特意引用了聂鲁达1948年的名作《漫歌集(Canto General)》中的章节《伐木者,醒来吧》:

“请随我一同起来……我来自南方,来自和平,来自贫穷的国度。我在此为你歌唱。”

我辈读书时,聂鲁达的政治色彩逐渐淡化,更多以诺贝尔文学奖得主闻名。他20岁时成名的《二十首情诗和一首绝望的歌》一版再版,“我记得你去秋的神情/你戴着灰贝雷帽/心绪平静/黄昏的火苗在你眼中闪耀/树叶在你心灵的水面飘落”,这些诗句尤其令人印象深刻。因不通西班牙语,无从体会原文的精妙,但中文译文足以让人叹服。很多年之后,偶然看到译者王永年先生过世的报道,才知道居然与他同住一个小区若干年,但缘悭一面。几年前,聂鲁达的自传《我承认,我曾历经沧桑》中文版出版,一时间洛阳纸贵。好友曾兴冲冲地说要去智利出差,一定要去看看聂鲁达的黑岛故居。不料临行前,行程因故突然取消。但没想到的是,她竟然辗转托人买来一只印满聂鲁达诗句的杯子,从圣地亚哥运回北京,在清华园的书桌上伴我多年。这几年,那只杯子又漂洋过海,继续伴我漫长的驻外岁月(下图)。

大会记录的第99—102页是聂鲁达代表智利做的总政策辩论,既有他用西班牙语发言的记录,也有全文的法语翻译。读罢,“当世界年轻的时候”这八个字浮现在脑海,那是多年前看过的一本关于西班牙内战国际志愿者的书名。

与一般官方外交发言的四平八稳不同,聂鲁达代表智利政府所做的总政策辩论充满感情:

请允许我向马厄总干事致敬。我们知道,他承担着建设联合国教科文组织这座宏伟大厦的近乎不可能的重担。

一天,我在智利北部观看一场民众,惊讶地发现新应征入伍的年轻人都很矮。在我看来,从前的士兵似乎个子更高。“也许我弄错了。”我对上校说。“您说得对,”他回答说,“他们越来越矮了。大约三十年间,应征入伍的士兵身高降低了大约两英寸。如果这样继续下去,我们很快就会有一支由矮人组成的军队了。”智利是一个教育水平一向很高的国家,人民有教养。伟大的人文主义者在那里度过人生中的重要时光,比如安德烈斯·贝略、霍斯托斯、萨米恩托、鲁文·达里奥、阿尔贝迪……更不用说民族主义者伦丁·莱特列尔、加夫列拉·米斯特拉尔。我们是一个繁星闪耀的共和国。但这并未能阻止我们遭受奴役、近乎农奴制的体制以及营养不良的摧残。孩子们喝不到牛奶。农民和工人只有在节假日才有蛋白质摄入。这形同大规模自杀。本质上,这是一种残酷的种族灭绝,其可憎的顽固性,摧残了整个民族的正常体格。阿连德博士担任智利总统之前,他提出要向所有智利儿童免费分发半升牛奶,寡头集团对此嗤之以鼻。但这个承诺得到了兑现。今天,智利儿童都能从人民政府那里每天免费获得半升牛奶。

毫不意外,1965年入小学的445,000名学生,到1969年只剩下231,000名,其他都辍学了。统计数据显示,有90万15岁以上的智利人从未上过学,这意味着14%的智利人是文盲。在人民起义之后,基础教育覆盖了200多万儿童,到1972年则已超过350万儿童。中等教育最初覆盖了30万青少年,增长率超过13%。1972年,技术和职业教育的增长率为19%,大学入学率则增长了30%以上。

尽管这些数字为我们增光,但我引用它们并没有特别高兴,因为我对数字并无偏好。对我而言,日常的牛奶罐更令我印象深刻,因为牛奶革命与学校和书籍数量的增长以及智利儿童的身心发展有关。

我深信,推进教育斗争、实现教科文组织的目标,必须与消除世袭殖民主义和新殖民主义行动一致。殖民主义今天依然存在,包括外部殖民主义、某些社会阶层的内部殖民主义——其成员声称拥有压迫同胞的世袭权利。

在我读到的纳粹高官在波兰的指令中,有一点尤其令我震惊:他们打算消灭整个波兰知识阶层,只留下几千人去种地。他们想把波兰人变成农奴,因此教育是秘密斗争的内容。波兰民族决心要生存下去。在许多拉美国家也有类似情况,地主只想雇用土著居民来种地或开矿。因此,拉美教育运动应当被视为一种革命现象,它与人民的生存、与受宿敌威胁的民族精神息息相关。

联合国教科文组织所做或打算做的好事,有可能葬送于烈焰之中。在世界许多地方,那些无法无天的人将凝固汽油弹倾泻在无助的民众身上。

近日,一个大型垄断矿业公司公然藐视智利主权,在法国对一批智利铜实施禁运。“这与联合国教科文组织无关。”有人会说。是!但实际上这与我们大有关系。如果这些黑暗势力攫取了智利的铜,我们的孩子将没有面包、没有牛奶、没有书籍和学校。这就是严酷的现实。

但是,在这个非常残酷和好战的年代,我们对联合国教科文组织这样的机构抱有信心。尽管存在失望和不确定性,它仍矢志坚持崇高目标。这场为确保世界上最美好的事物得以存续的斗争绝对必要,它所呼应的乃是真正的生物学意义的追求。我绝非个人主义者,我相信人只有作为集体主义者才是自由的(Je suis loin d’être un individualiste, je crois que l’homme n’est libre que dans la mesure où il est collectiviste)。联合国教科文组织基于国际协议而成立,其使命是与建设、与重建相关的宏大原则的实施。我们的这个组织可能有许多弱点,但它的努力和成就,已证明其活动的地理和道德影响力。

许多年前,有人邀请我参加在智利圣地亚哥的工会会议。我打算去,但很快就忘了邀请的内容,甚至忘了是谁发的邀请。

我前往会议地点,对谁在等我,一无所知。穿过蔬菜和鱼的残渣,我走进一个类似地下墓穴的地方。后来才知道那是一个市场搬运工协会。看到这样的听众,我大为惊讶。

我唯一能做的就是给他们朗读我的诗,并对想表达的意思稍作解释。书名是“西班牙在我心中”,因为思考与诗歌交织在一起,这本书有些艰深。

我没本事凭记忆背诵任何我的诗句,而且除了这本,手头没有别的书,只好将就一下。我开始读起来,没有任何反响、没有任何掌声,于是我越来越沉浸在自己的朗读中,试图触及那些离我很远的心灵。书念完了。合上书,我向前看去。我的听众们,带着石雕般的面容和粗糙的帆布围裙,像之前一样一言不发、一动不动。

后排的一个男子站了起来:“诗人,”他对我说,“我想对您说——”他哽咽了,“从未有人对我们说过这些事,我们以前不知道,也从未体会过这样的情感。”他无法继续说下去,他的声音被巨大的啜泣声扼住。我环顾四周,严肃的听众们一动不动,但眼中都噙满了泪水。

我相信,我们的活动、我们的大会和我们的组织的影响力,必须抵达每一个被遗忘的角落。

语言必须跨越所有模糊的边界。当世界任何一个地方的人民以泪水为我们的工作献上敬意时,我们就实现了我们的目标,完成了我们作为世界文化代表的共同使命。

——节选自智利代表团团长聂鲁达1972年10月19日在教科文组织大会第17届会议上的总政策辩论

与拿破仑陵墓一街之隔的军校大街上,智利驻法使馆是最东头的那栋五层楼,距离教科文组织总部走路大约一刻钟。我曾无数次路过此地,早就注意到了金光闪闪的大使馆牌子上方,有一方浅褐色的石头小牌子,上刻“巴勃罗·聂鲁达(1904—1973),智利诗人、大使,诺贝尔文学奖得主,1971—1973年在此居住”。

与费尔南德兹大使约好,在执行局会议结束的次日前去拜访,看看聂鲁达当年工作过的地方。不料会议最后一天,由于关于预算与人事议题各方分歧太大,夜会争执到很晚才散。第二天一早,接到大使办公室凌晨发来的邮件,告将改由文化参赞接待。看来老大使前一天给夜会累得够呛。

一切都是最好的安排。早上按时按响门铃,文化参赞迭戈·德波佐(Diego Del Pozo,上图右,左为本文作者,庄岩摄)闻声下楼,在大厅迎候。寒暄过后,他笑说聂鲁达是这幢房子“最大的魂灵(the biggest ghost)”,人人来使馆,都必问聂鲁达,不过,他就任两年以来,倒是很少有中国客人来访。这栋五层的房子(下图)原本是法国富商的宅邸,修建于19世纪后半期,典型的巴黎奥斯曼建筑。富商过世后,智利政府于1929年从其遗孀手中买下,一直作为使馆驻地,装修陈设至今都原封不动。波佐说,不知道为什么,和富商的遗孀一样,聂鲁达本人并不喜欢这里,他常常不在巴黎,而是住在一百多公里外的诺曼底地区,那里有他早年买的一所小房子,“一条荷花盛开的小溪从庭院穿流而过”(马尔克斯语)。此外,据说当年使馆墙上曾挂有一幅聂鲁达的肖像画,但五十年过去,早已不知下落。

德波佐是作家、文学教授、电影人,智利总统博里奇(Gabriel Boric)任命他来巴黎担任文化参赞。他骄傲地说总统是他的学生。我不免好奇,问是什么意义上的学生。他说是上过他文学课的亲学生。博里奇尽管是法律专业学生,但喜欢文学,所以选修了他的课程。博里奇总统在2023年访华时曾咨询老师,国事访问应该送什么礼物?德波佐说巴勃罗·聂鲁达估计已经广为人知了,于是建议送了另一位智利左翼大诗人巴勃罗·罗卡(Pablo de Rokha)作品。我看他也就四十出头,心想作为他学生的总统得多年轻。他大笑,说博里奇上任时35岁,到明年春天离任也就39岁。

德波佐引路,带我们沿楼梯走上富丽堂皇的二楼。这一层的宴会厅、会客室以及中间的过厅,均以热烈的红色为基调,陈设都与当年一样,典雅雍容(上图)。但让人忍俊不禁的是四周墙上的装饰画。画上人物的服饰是中式的,但脸庞分明是欧式的,或许那是当年法国的时髦,因为我在雨果故居和其他地方见过类似的画。会客室的后墙上半墙是书,但一本聂鲁达的著作也没有。波佐说常常有人问架上是否有聂鲁达著作,问得多了,他有时就搪塞说有,全都是!聂鲁达的办公室在三楼,但已被改为大使几位秘书的集体办公室。秘书们受宠若惊,难以置信自己在聂鲁达当年的办公室上班,因为在智利乃至拉美,聂鲁达是神一样的人物。1971年10月21日聂鲁达荣获诺贝尔文学奖,当晚就是在二楼的这个宴会厅举办的庆祝会,他、马尔克斯以及布勒松等一干人等都喝得大醉。聂鲁达一个劲儿地对瑞典皇家学院派来通知他获奖的代表说,加西亚·马尔克斯应该得诺贝尔奖啊!

德波佐知道我不是文学背景出身,于是问是否熟悉马尔克斯,比方说他的《百年孤独》。话音刚落,他用西语、我用中文,异口同声地背诵起那著名的开篇,然后相视大笑:“许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午……”

当时,马尔克斯本来身在巴塞罗那,被聂鲁达打电话以晚饭为由叫到巴黎。下飞机时,才知道原来是聂鲁达获得诺贝尔文学奖。而聂鲁达自己,对采访他的记者们说的是:“加西亚·马尔克斯应该获奖。”作为智利大使赴任巴黎时,聂鲁达除了递交国书,还买了本法文版的《百年孤独》送给法国总统蓬皮杜,这当然是因为蓬皮杜曾经当过文学教授。后来,聂鲁达每次去爱丽舍宫时,总要问蓬皮杜有没有看《百年孤独》。蓬皮杜总是说还没时间看,一周拖一周,据说几个月后终于读了。

德波佐骄傲地说迄今共有六位拉丁美洲作家获得诺贝尔文学奖,其中两个是智利人:加夫列拉·米斯特拉尔(Gabriela Mistral)和巴勃罗·聂鲁达,而且很有意思的是,这两位都是外交官。他意外地发现我知道米斯特拉尔。我坦诚相告,尚未读过半句米斯特拉尔的诗歌,但是在教科文组织总部看过米斯特拉尔的手稿展,智利代表团的副代表Rodrigo Waghorn给我看过他正在写的关于米斯特拉尔的论文,更向我普及她是第一位获得诺贝尔文学奖的拉美作家,当年是智利派驻国际联盟的代表。智利似乎有诗人作高级外交官的传统。1970年智利与新中国建交,其首任驻华大使阿曼多·乌里维(Armando Uribe)也是著名的诗人,2004年智利国家文学奖得主。

对聂鲁达来说,巴黎和教科文组织是重要的地方。西班牙内战期间,他在巴黎是专门处理西班牙移民事务的智利领事,协助数千名西班牙知识分子等进步人士获得智利签证,并安排海轮将其送往拉美,赢得好评。1966年声名如日中天时,他受邀在巴黎的教科文组织总部发表演讲、朗诵自己的诗歌,1971年又在担任驻法大使期间荣获诺贝尔文学奖。

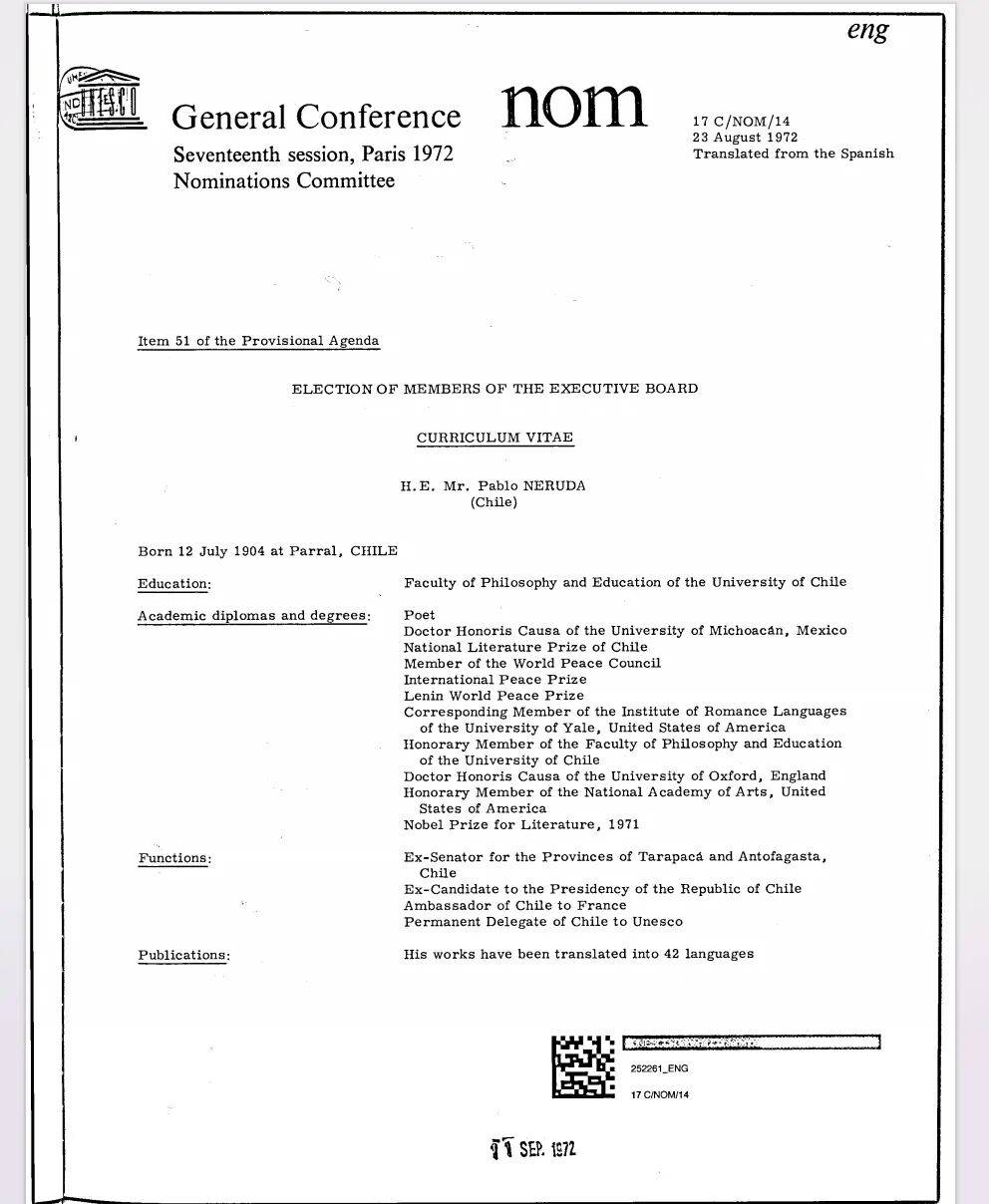

德波佐说他在教科文组织档案室里只找到聂鲁达一张照片(上图),问我是否找到了其他资料。我说除了那张照片,还有一段聂鲁达朗诵自己诗歌的录音,但估计也就这些了。并请他转告大使,因为聂鲁达与黄镇在教科文组织大会第17届会议的总政策辩论发言相隔五天,想来不会有他们的会场合影。那次会上,聂鲁达曾有机会以一致同意方式被拉美选举组提名担任教科文组织执行局代表,但本组的哥伦比亚以他的身份为由,提名了另外一人。虽然他最终如愿当选,但不是组内一致同意的方式,所以终究意难平。我在资料库里找到了智利提交给大会的聂鲁达简历发给德波佐,他看后惊讶地发现,提交的日期是1972年8月23日,正是推翻阿连德政府政变前的整整一年——1973年8月23日,智利众议院通过了一项决议,实质是呼吁武装部队推翻阿连德政府。

德波佐又问,是否留意过近年来关于聂鲁达死因的研究和报道?我说是,尤其是近几年开棺化验的进展,中国媒体报道很多。为了研究聂鲁达,德波佐去了聂鲁达在智利的故居黑岛,采访了聂鲁达的朋友、侄子、司机等人,剪辑成纪录片。波佐说,他从不相信聂鲁达因病而死。受访的两个护士说,当天给聂鲁达下医嘱的医生,此前从未在医院出现过,名字在智利医生名单上也查不到,而智利全国的医生都需注册。但作为文学教授,随着采访和文献搜索的深入,他发现聂鲁达之死与智利和拉美政治牵扯太深,尤其与美国中情局的介入有关,情况之复杂,远非他一个文学教授掌握的有限材料能研究的。

次日,德波佐发来他2017年拍的纪录片,题目是“坎塔劳(Cantalao)”。坎塔劳是聂鲁达未竟的乌托邦,他梦想为诗人和艺术家们建设一个理想国,并已经在智利中部海岸边选好了地方打算进行建设,这里与他的故居黑岛风光极为相似。但是,阿连德政府的倒台和他的骤然去世终止了一切。如今,坎塔劳也成了聂鲁达基金会的名字。纪录片的对话和旁白是西语的,配有英语字幕,长达一个多小时。

在现代世界政治日志中,911这个日期最早并不是与纽约世贸大楼遇袭相连,而是与社会党出身的智利总统阿连德密切相关,他于1973年9月11日在殉职。在智利驻法大使馆西侧,有一方小小的三角绿地,以阿连德总统命名,每年9月11日,总有智利侨民前来献上纪念花束(下图)。从使馆二楼宴会厅的西窗望出去,阿连德绿地尽收眼底。作为阿连德的密友,聂鲁达1971年来巴黎赴任之时,大概一没预料到自己次年获诺奖,二没预料到阿连德惨烈的政治命运。阿连德殉职12天之后,聂鲁达也悄然逝去。

不久前在新闻里看到,游击队员出身的哥伦比亚总统佩特罗在纽约出席联大会议期间,于联合国总部外参加支持巴勒斯坦的,带头高唱素有“拉美国际歌”之称的《团结人民之歌》,未几,他便被美方以“敦促美国士兵不服从命令并煽动暴力”为由吊销了赴美签证。几个月来,美国不断派出航空母舰等前往加勒比海,拉美地区局势持续紧张。

世事是否有回旋镖?深秋,教科文组织在中亚名城撒马尔罕举办会员国大会第43届会议,这是时隔41年后这个会议再度在巴黎之外举办。1982年的大会决定于1984年在保加利亚首都索非亚举办会议,次年美国即宣布将退出教科文组织;2023年第42届会议决定在撒马尔罕举办第43届会议,美国于2025年夏天宣布将再次退出该组织。更离奇的是,1982年向总干事递交国务卿签字的退出函的美国女大使名字是简(Jean B. Gerard),2025年递交退出函的美国女大使名字也是简(Jean Manes)。看来,如果美国决定再次重返教科文组织,为表诚意,至少不能再考虑委派名字是简的女大使了。

在撒马尔罕会场,与智利大使迎面相遇,他问那天的参访如何。德波佐参赞是聂鲁达专家,安排他出面接待,用意正在于此。

风景依稀似当年。聂鲁达若在,不知将有何种文字出手。穿过时代的风浪,文字是永恒的。